防音カーペット検討のきっかけ(木造アパート2階への引っ越し)

数年前、木造アパートの2階に引っ越すことになりました。

下の1階部分にはお年寄り夫婦が住んでいるとのことで、不動産屋の担当者からは

「小さいお子さんがいるようですが、階下への騒音など大丈夫か」

と契約の段階になって言われ、恐らく1階に住んでいる老夫婦は

結構騒音などにうるさい人たちで、前にも同様のトラブルがあったのではないかとピンときました。

もう既にこちらとしては部屋を最終決定しており、他を探すのもやめて、あとは契約だけという状況なのに、

そんな段階になって脅しのようにしつこく大丈夫かと言ってくる不動産屋に非常に不誠実なものを感じました。

(暗に契約しない方がよいという口調でした。なんでそんな風に言っていたか、入居初日に思い知らされることになるのですが。。)

ただ、契約の際に不動産屋に騒音のことで大丈夫かと言われ、「何を今更」とかなり腹立たしい思いをしながらも、

ネットでいろいろと調べて、防音カーペットが入居の翌日には届くことになっていたので、それで防音対策すれば

少しは音が下に響かなくなるはずと考えていました。

そして引っ越し当日、その日の夜に1階の老夫婦がピンポンしてやってきて、子供の足音がドタドタうるさい、

下まで聞こえていると早速クレームが来ました。

最初なので、ビシッと言っておかないといけないと思っていたようです。

子供たちにも足音については注意するように言っており、特にリビングのフローリングは静かに歩くように言っていたのですが、

まさか引っ越し初日にクレームを受けるとは思っておらず、先が思いやられるなと思いました。

とは言っても、あまり子供たちにうるさくいっても委縮するばかりですし、

小さな子供に対して下の老夫婦が怒るからとそんなガミガミも言いたくありません。

静床ライトとは

部屋の契約を決めてから、引っ越しまでの間、防音のカーペットについていろいろと調べるうち、静床(しずゆか)ライト という製品がよさそうだと分かりました。

値段はそれなりにして、決して安いものではないのですが、ネットのレビューなどを見るに、購入者の満足度が高く、

安くないだけの価値はありそうでしたので、ほぼほぼ静床ライトにしようと心は決まっていました。

静床ライトとは、株式会社日東紡マテリアルが販売している防音に特化した防ダニ、防炎のカーペットで、

防音効果も確かなもののようですし、汚れた際は汚れた部分(1枚50cm×50㎝)だけを取り外して自宅で洗える優れものです。

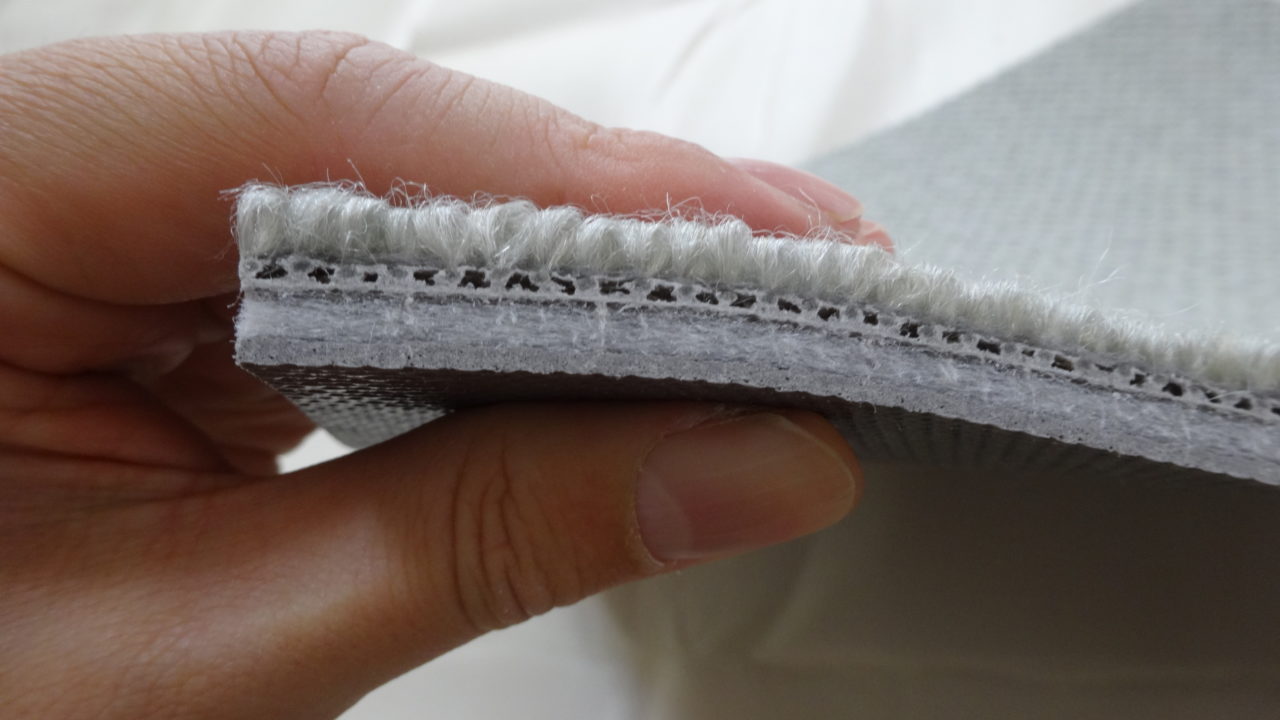

カーペット自体にかなりの厚み(9.5mm)があり、上部はパイル層といって、通常の絨毯のように編み込まれた毛があり、

その下は不織布や防音性の素材になっています。

分厚いため、通常のカーペットのように8畳用などの1枚ものではなく、

50センチ×50センチの大きさのものを何枚も並べて敷き詰めるようになっています。

必要に応じて自分でカッターでカットすることで、隙間なく敷き詰めることができます。

4枚で1㎡、1箱に10枚入りで販売されており、10枚で2.5㎡、

また、家に届いてから分かったのですが、このカーペットは厚いだけでなく、かなり重いです。

1枚約1.5kgもあり、1箱10枚入りで15㎏にもなります。

これを今回10箱購入したので、合計150kg、玄関まで持ってきてくれた宅配の方は何度もトラックと玄関を往復して、

かなり疲れたと思います。(エレベーターのないアパートだったので・・・)

ちなみに1箱2.5㎡(約1.6畳)、10箱25㎡(約16.1畳分)が目安となります。

(1畳は約1.55㎡、6畳=約9.3㎡)

地域や集合住宅かどうかによって1畳の広さは異なるため、詳細は以下を確認

1平米の広さは?快適な生活には何平米必要?広さと間取りの基礎知識

※江戸間、京間、中京間、団地間 のどれかを指定して計算できるので便利!

計算した履歴が残るのも素晴らしい!! 何枚の静床ライトが必要か見積る際におすすめです。

なお、株式会社日東紡マテリアルのサイトで間取りと静床ライトの必要枚数の目安が記載されていますので、こちらも参考ください。

| 団地間 | 江戸間 | 本間 | |

| 2畳 | 16枚 | 16枚 | 16枚 |

| 3畳 | 24枚 | 24枚 | 24枚 |

| 4.5畳 | 36枚 | 36枚 | 36枚 |

| 6畳 | 42枚 | 48枚 | 48枚 |

| 8畳 | 49枚 | 64枚 | 64枚 |

| 10畳 | 63枚 | 72枚 | 80枚 |

https://www.ntb-m.com/item_shizuyuka.html

消えない不安(防音シートの上に静床ライトを敷くべきか)

引っ越し先がコンクリートのマンションであればそんなに不安でもなかったのですが、

今回は木造のアパートだったので、静床ライトだけではまだ防音が十分ではないのではないかと不安になりました。

その不安は、おすすめとして別の防音シートの上に静床ライトを敷くという例が紹介サイトに載っているのを見て、より大きくなりました。

(サンダムE-45とか、フレーク防音マットという製品が紹介されていることが多いようです)

かといって、静床ライトだけでもかなりの額になるため、サイトで紹介されているような立派な防音シートを追加で購入するのは

予算的にかなり厳しいと思いました。ただでさえ引っ越しで相当の費用がかかるのに、静床ライトと同等程度の追加出費をして

防音シートを購入するのはあきらめ、かといって何もしないのは不安だったため、別のものを探しました。

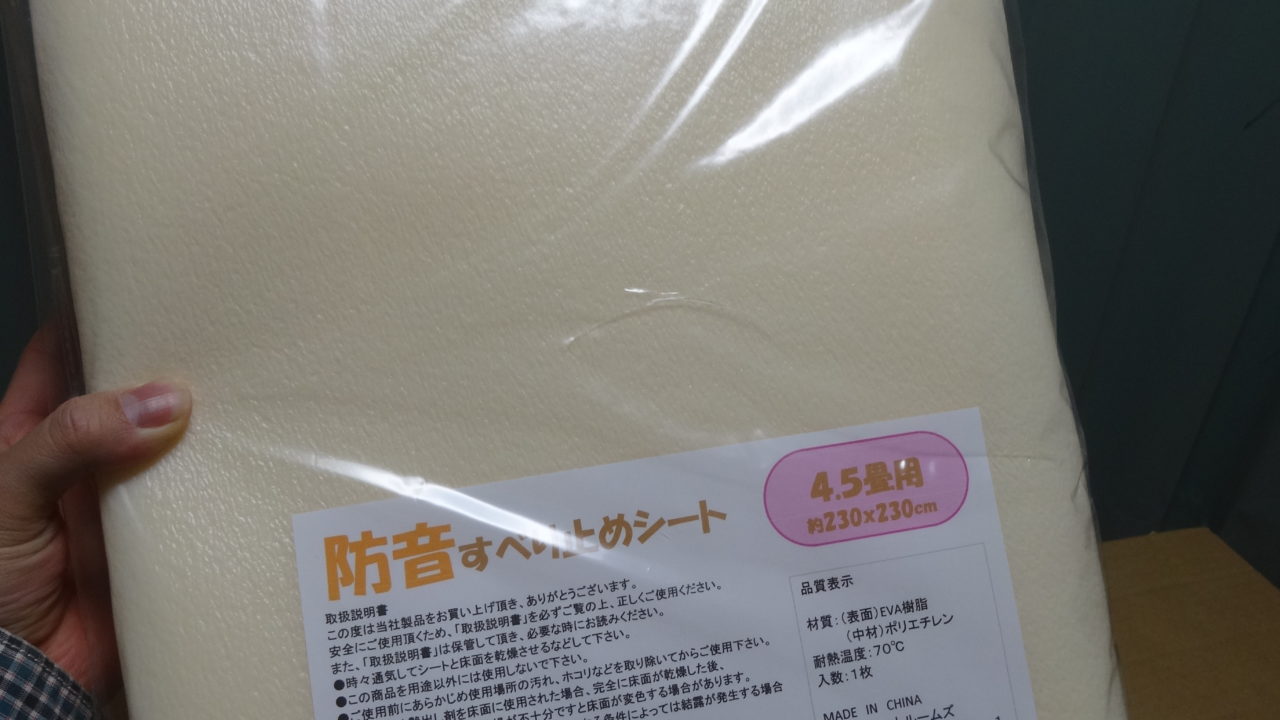

結果的には以下の写真のような防音の薄いシートを購入しました。

防音という意味ではあまり効果はないとは思いますが、マットのすべり止めそして気休め程度には防音にも役立ってくれるはずなので、

これをまずフローリングの上に敷いて、その上に静床ライトを敷くことにしました。

防音シートは

4.5畳の子供部屋用に4.5畳用を1枚。

13畳のリビング用に3畳用を4枚購入。

気休め程度ですがこれでも8000円ほどします。

今現在で、当時と同じ製品は見つけられませんでしたが、

以下のような類似製品がありましたのでご参考までに。

静床ライトをどこに敷くか

今回静床ライトを敷くことにしたのは、まず13畳のLDK、子供部屋として考えていた4.5畳の部屋の2部屋としました。

計17.5畳、27.07 ㎡(江戸間での計算)となり、静床ライトは1箱2.5㎡ですから、10箱100枚あれば

ベッドの下や部屋の隅など、なんとかやりくりして足りると思いました。

また、結果的に5枚ほど余りが出たため、人通りが多い玄関からLDKへの短い廊下にも静床ライトを敷くことができました。

届いた静床ライト

サイトに紹介されていた中から、市松模様がきれいだと思い、

今回は市松模様にて静床ライトを敷き詰めることにしました。

色の組み合わせについては迷いましたが、シープホワイトとライトグレーにしました。

以下の通り、2種の色を半々の5箱(50枚)ずつの計100枚購入。

・シープホワイト 5箱

・ライトグレー 5箱

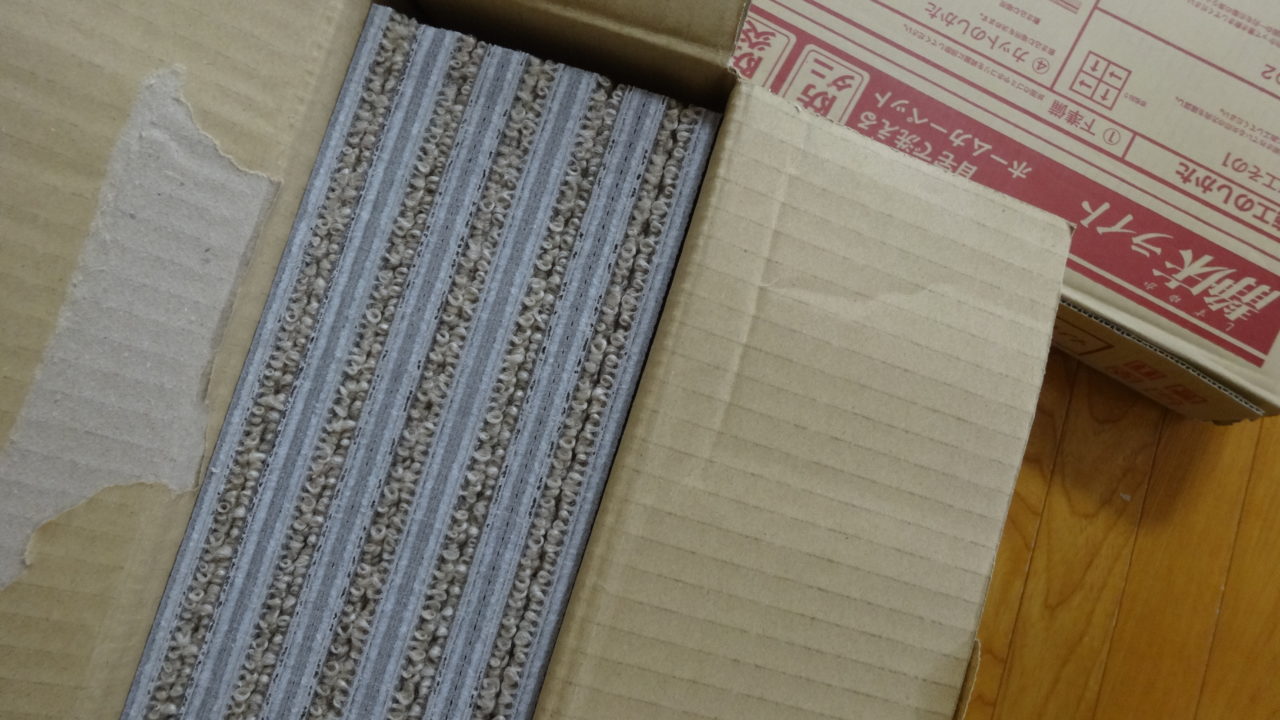

こんな箱に入って届きます。

箱自体はそんなに大きくないのですが、その重さに驚きます。

なんと1箱15㎏もあります!(1枚1.5kg)

横から見た時の厚さはこんな感じです↓↓↓

下に防音シートを引くとこんな感じ↓↓↓

実際の作業の様子

では実際に敷いていきます。

まずは追加で購入した防音シートをフローリングの上に敷き、その上に静床ライトを敷き詰めていきます。

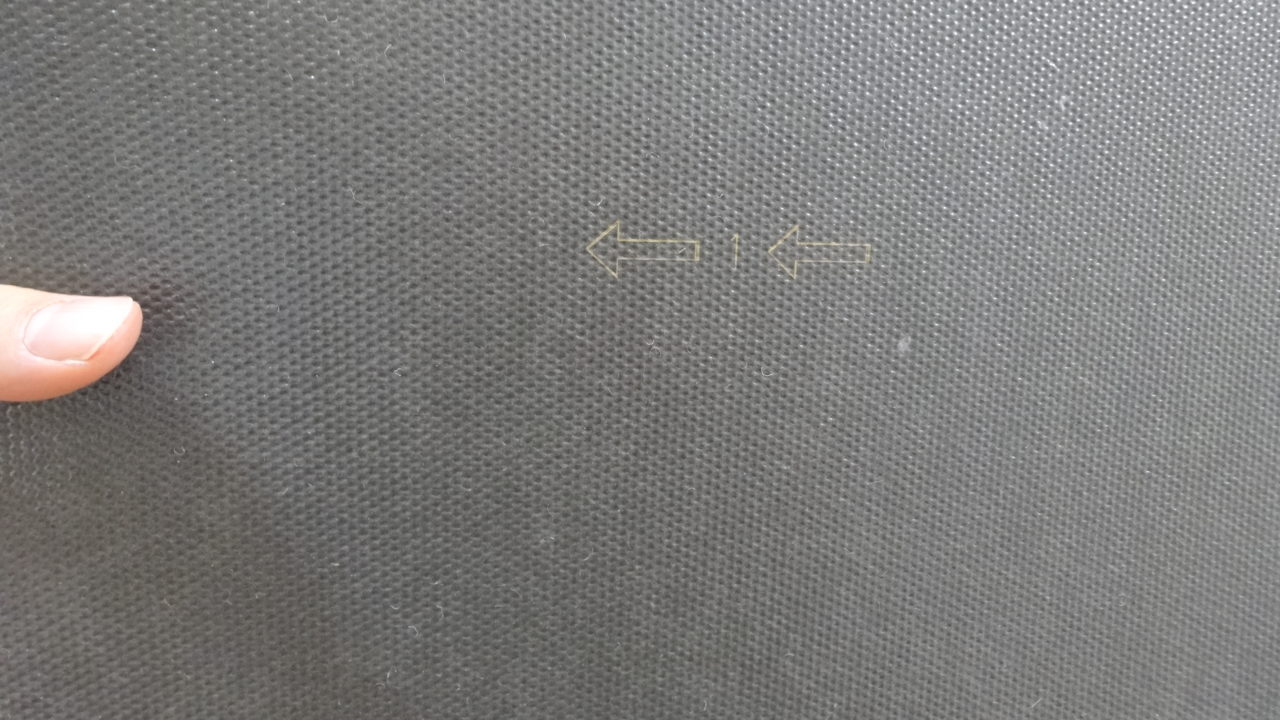

このような矢印が静床ライトの裏に記載されているので、上横を交互に向くよう、並べていきます。

隙間なく置いていくだけなので楽ですが、やはり端っこはそのままでは収まらないので、部屋の形状に合わせてカッターで切断する必要があります。

静床ライトの裏側にマジックで線を引いておき、それに沿って裏からカッターで切断するのがおすすめです。

カッターでの切断はそんなに固いものではないですが、サイトなどで説明されている通り、一度で切ろうとせず、

複数回なぞっていけば、すんなり切ることができます。以下↓のような、大きく丈夫なカッターが作業しやすいのでおすすめです。

カッティングボードはうちにはなかったので、引っ越し時にたくさん出た段ボールの上でカットしました。何の問題もなかったですが、

やはり部屋の形状に合わせて、チェックして裏に線を引いて、カットしてはめ込むというこの作業が一番手間がかかる部分ですね。

利用してみて-効果、利点

さすがにかかとからどすどすと歩くような音に対してはあまり防音効果はないと思います。

なので、基本的な歩き方については気を付けないといけないですね。

ただやはり歩くととても柔らかく感じますし、一定の防音効果はあると思いますので

騒音に対する階下からの苦情は減ると思いますし、何より安心感があります。

我が家では引っ越し初日の夜に階下から足音に対して早速の苦情を受けましたが、

その後、静床ライトを敷いた後は全く苦情を受けなかったわけではありません。

ただ、苦情を言われた際は、明らかに子供たちがドタバタと遊んでいた時など、確かにうるさくしていたけど

注意できてなかったなという時であり、引っ越し初日のように、普通に気を付けていたのに苦情を受けたということはその後ありません。

あとは結構ふかふかと柔らかな感触なので、意外にも直接寝っ転がっても気持ちがよいです。

また、冬も暖かくて居心地よいと感じます。

使ってみて気になったこと

利用し始めて一番気になったのは、きちんと敷き詰めていないと次第に位置がずれてくることです。

静床ライトは50cm×50㎝のタイル状のカーペットを並べて使用するため、端に少しでも隙間がある状態だと、

人が歩いたり、椅子を動かしたりしているうちにずれて隙間が空いてきてしまいます。

これは、敷き詰める作業を行った際、かなりの作業量だったため、部屋の隅の少しの隙間については大丈夫だろうと、

特に処理をせず、若干の隙間があるままにしていたのですが、徐々にそこにマットが移動して、マットの継ぎ目に隙間ができてしまいました。

気づいたら屈んで手で直していたのですが、思った以上に頻繁にまた隙間ができてしまいこれには困ってしまいました。

静床ライトは重いし、我が家では静床ライトの下に防音シートを敷いて、滑りも悪くなっているため、直すのは結構力が要ります。

複数枚のシートがずれていると、まとめて移動することはできず、一枚ずつ順に戻していかないと動いてくれません。

かといってまた静床ライトを追加購入して隙間を埋める作業をするのもかったるいです。。

部屋の隅の2センチもない程度の隙間です。

マットずれへの対策

そこで、近所のホームセンターで静床ライトと同じような形状の薄ーい安物マットを買ってきて、これをカッターで切って、

隅の隙間につめてみたら、ずれて隙間ができることがなくなりました。

面倒ではありますが、これをやるとマットがずれることがなくなり、隙間にほこりが溜まることも、

毎回屈んでマットを戻す手間がなくなるので非常に良いです。早めにやっておくことをお勧めします。

部屋全体に敷き詰めるケースではない場合は、仕切りとなる滑り止めを別途購入して、

静床ライトがずれないよう端を固定しておかないと、使っているうちにどんどんずれてきてしまうと思います。

汚れたら洗ってきれいにする

子供がなにかこぼしてしまった時などは汚れた部分だけ剥がして風呂場で洗い、外に干して乾かしてます。

洗った後、洗濯機で脱水できるかと思ったのですが、50センチもあって、折曲がるようなものでもないため、

我が家の洗濯機には入りきらず、洗った後は少し放置してあらかたの水が切れてからベランダで干すようにしています。

子供部屋のベッドの下にも静床ライトを敷いているので

(ベッドの下は敷かなくていいかとも思ったのですが、敷き詰めたほうが防音効果はあるのかなと思い、子供部屋は全体に敷き詰めてます)、

リビングで汚れた部分を洗って乾かしている間は、ベッド下の同色の静床ライトを持ってきて、空いた部分にはめ込んでます。

まさかベッドの下の静床ライトが、汚れた部分を洗って乾かす間の貴重な予備軍になってくれるとは思っていませんでした。

部屋の出入り口部分など人通りが多い部分はよく汚れてしまうので、たまにベッドの下や部屋の隅っこのマットと場所を入れ替えると

汚れや痛みを均一化できるという意味でもいいと思います。

静床プレミア

私が購入した当時はなかったと思うのですが、今は静床プレミアという製品も販売されているようです。

こちらの製品の静床ライトとの違いは、カーペット表面のパイルという毛の部分が、

静床ライトではループ状になっているのですが、静床プレミアではループがカットされ、ペットの爪などがパイル部分に引っ掛かりにくくなっているようです。

さらに防臭加工が施され、匂いも抑制されるようです。

パイルをカットしたからなのか、厚みが静床ライトの9.5㎜から12.5㎜へと3㎜増しており、防音性も上がっています。

より防音性を重視する方や屋内でペットを飼われている方は静床プレミアを検討してみてはいかがでしょうか。

値段としては静床ライトと比較して、10枚で3000円ほど静床プレミアの方が上になるようです。

総論

結論としては安くはないですが、買って本当に良かったです。

もし迷っている方がいる場合はお勧めします。

ドタバタ歩いたり飛び跳ねたりすれば当然階下に響いてしまいますが、通常の生活をしている中では、最低限に騒音を抑えてくれますし、フカフカと温かく快適に過ごすことができます。

我が家では引っ越し直後だったため、リビングと子供部屋の両方に一気に敷きましたが、

まずは1部屋、もしくは一番気になる部屋の一部分からでも導入してみるのもいいかと思います。